とある所で、水原秋櫻子の以下の句が取り上げられた時の話。

薔薇の坂に聞くは浦上の鐘ならずや 水原秋桜子

この句に対して「ならずや」ではなく「ならすや」ではないかとの話が出た。

確かにネットで検索してみると「薔薇の坂にきくは浦上の鐘ならすや」と載っているサイトもある。

そしてこのように「ならすや」で句碑まで建っていると言う事で私は一瞬、「ならすや」の方が正しいと思いかけたのですが……

そこでこのような意見が!?

・歴史的仮名遣いでは濁点を書かない事があり、その為ではないか

えっ、つまり正解は音的には「ならずや」で、表記的には「ならずや」だったり「ならすや」だったりするって事?

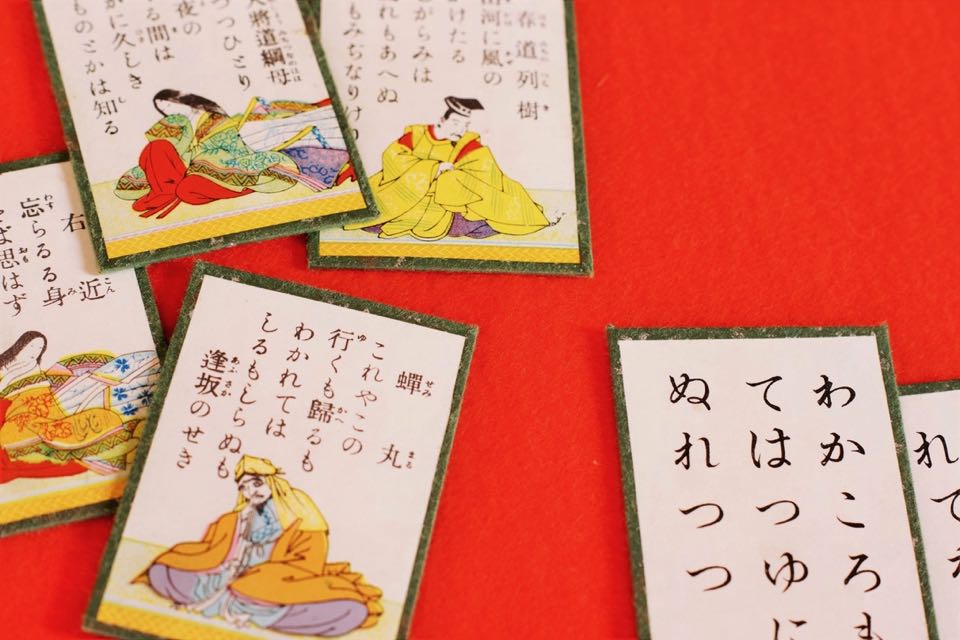

確かに百人一首とかは濁点なしで書かれてるよね。

で、調べると「濁点は必ずしも打つ必要はなく、読み手が文脈から判断して補うべきもの」なんて事も書かれてたりするのですが……

って難しすぎるでしょ!!!

「鳴らす」

「鳴らず」

これが「鳴らす」にしたら意味が通らない文章なら「鳴らず」の濁点ヌキと分かるのですが、俳句は十七音しかないし、別に「鳴らす」でも意味が通りそうだし、文脈から判断しろと言われても ( ̄◇ ̄;)

とりあえず、これから先にこの句で悩む人が出ないようにココに正解を書いておく。

音的、意味的に正しいのは

薔薇の坂に聞くは浦上の鐘ならずや 水原秋桜子

ただし、歴史的仮名遣いの濁音を書かないでも良いというルールで

薔薇の坂に聞くは浦上の鐘ならすや 水原秋桜子

と書かれている場合もある。

以上!

コメント